1891年7月18日,郭嵩焘在长沙溘然长逝,终年74岁。作为清王朝派驻西方的首位外交使臣,他的离世并未获得应有的哀荣,反而在一片非议与指责声中黯然落幕。这位生前因超越时代的见解而备受攻讦的思想者,其价值却在历史的演进中被后人不断重新发现与颂扬。郭嵩焘的一生,正是中国近代化转型阵痛中一个标志性的缩影。

一、从传统士人到湘军“智囊”

郭嵩焘(1818-1891),字筠仙,湖南湘阴人。生于湘阴县城西一个日趋式微的富裕之家,其父为秀才。在父亲的启蒙下,他初习经史。长沙岳麓书院求学期间,他结识了曾国藩、刘蓉等日后影响时局的湖湘俊杰,为仕途积累了重要人脉。

郭嵩焘的仕途,是在太平天国运动的烽火中开启的。1852年,太平军攻入湖南,尚在家乡服丧的郭嵩焘,便以其敏锐的政治嗅觉,力劝同乡左宗棠出山,辅佐湖南巡抚稳定大局。1853年7月至10月,他追随江忠源转战南昌、九江、湖北田家镇等地,虽屡战屡败,却敏锐洞察到太平军水师的巨大威胁,向曾国藩提出创立湘军水师的关键建议,弥补了湘军的战略短板。此外,为解决湘军粮饷困局,他奔走湖南多地,积极倡办并推行厘捐制度。湘军得以在前线顺利作战,与郭嵩焘在后方有效筹饷密不可分。

二、从“器物”到“制度”的觉醒

郭嵩焘对西方的认识始于器物,却远未止步于此。1856年,他受曾国藩委派赴上海筹款,此行成为其思想转折点。他不仅考察洋行、领事馆和英国轮船,更访问了传教士麦都士创办的墨海书馆,接触西方科学著作与思想,结识科学家李善兰。这促使他深刻反思。随后在京津任职期间,他广泛研读“夷务”书籍,认识到清廷对西方的了解存在巨大偏差。他指出,仅惊叹于西方“器物之精”远远不够,必须深究其“制度虚实”。他批评朝廷处理外交事务时,无论主战主和,皆因不明“夷情”而举措失当。这种从“器物”深入“制度”的思考,使其认知远超同时代绝大多数官僚。

三、走向世界:首位驻外公使的使命与困境

鸦片战争以来的惨痛教训,让郭嵩焘深刻认识到,如果不搞清楚世界大势、不真正了解西方,中国所做的一切都将是徒劳。因此,他在从政期间始终注重研究西方。至19世纪60年代,其对西方的了解及应对之策已居国内领先地位。然而,其主张不为朝野所容,难以施展。更因官场倾轧,他在被罢免署理广东巡抚后,被迫赋闲八年之久。当朝廷因洋务需要再度起用他时,交付他的竟是赴英为“马嘉理案”道歉的苦差。然而,郭嵩焘却由此成为中国有史以来第一位钦命的常驻西方的出使大臣,开创了中国外交史的新篇章。

光绪二年(1876年)十月十七日晚,郭嵩焘与副使刘锡鸿一行自上海启程赴英,十二月初八日抵伦敦,就任首任驻英公使。当时,国人对西方的了解还比较表面。洋务派的关注点在于“船坚炮利”,那些到过西方的士人,其见闻录也只是停留在对各种新奇事物的惊叹。郭嵩焘则独辟蹊径,着力探寻西方文化与科学的精神实质。在英法期间,他充分利用一切机会,深入了解西方的政治、经济、文化、教育、科技等各个方面。

图1 郭嵩焘翻译牛顿名言

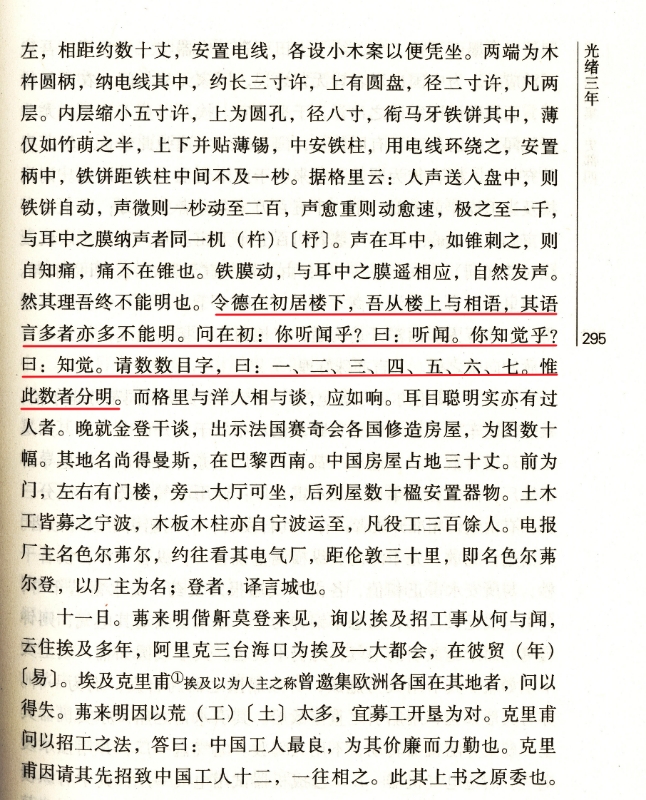

图2 郭嵩焘接触电话

经过深入考察,他对英国议会制的认识日益深刻。1878年12月22日的日记中,他详述了“英国政教原始”——此处的“政教”意指整个欧洲文明。郭嵩焘将议会民主置于“政教”整体及其历史发展中观察,视野宏阔,并得出结论:

“推原其立国本末,所以持久而国势益张者,则在巴力门议政院有维持国是之义;设买阿尔治民,有顺从民愿之情。二者相持,是以君与民交相维系,迭盛迭衰,而立国千馀年终以不敝,人才学问相承以起,而皆有以自效,此其立国之本也。而巴力门君民争政,互相残杀,数百年久而后定,买阿尔独相安无事,亦可知为君者之欲易逞而难戢,而小民之情难拂而易安也。中国秦汉以来二千馀年适得其反。能辨此者鲜矣。”

在他看来,英国日益强大的根本,在于其源远流长的民主政治:官员需听取民意,君民相互依存。正是这种体制,造就了无数人才,创立了各门学问,推动了社会进步。限制君权虽需流血斗争,但民意终不可违。英国议会民主行之有效,而中国两千多年的封建专制则与之背道而驰。

出使途中,他将自上海至伦敦五十一日的见闻与思考整理成《使西纪程》。此书在国内刊印后,立即引发轩然大波。光绪三年(1877年),翰林院编修何金寿上疏弹劾,指责郭嵩焘“有二心于英国,欲中国臣事之”。最终,朝廷下令毁版禁书。郭嵩焘的远见卓识,竟为其招致“汉奸”骂名。

图 3 郭嵩焘《使西纪程》

图4 郭嵩焘书信节选

这场风波深刻揭示了郭嵩焘与李鸿章等洋务大员的根本分歧:后者致力于引入西方“船炮器械”以维系摇摇欲坠的旧体制;郭嵩焘则一针见血地指出,真正的强大源于“政教”(制度文明)的优越,若无体制层面的深刻变革,一切“师夷长技”终将是无本之木。

他因赞美西方制度之长而陷入孤立,却意志坚定。其日记中写道:“虽谤毁遍天下,而吾心泰然”,因所做一切皆为“求有益于国家也”。逝世之时,世人视其为国之罪人;然而,历史的轨迹最终印证了这位孤独先行者的卓识。诚如他生前所预言:“流芳百世千龄后,定识人间有此人。”